バッハの「トッカータとフーガ」に興味があるけど

- あまり曲のことをよく知らない…

- 絶望感、奈落の底に転げ落ちていくようなイメージなのはなぜ?

- 教会や宗教的な雰囲気があるのはなぜ…

- オルガンってどんな楽器なの?

そんな疑問をお持ちの方へ。

この記事では、クリエイター向けに「トッカータとフーガ」について、次のような内容をオリーブとリカがやさしく解説していきます。

- 「トッカータとフーガ」の魅力と人気の秘密を徹底分析

- 「トッカータとフーガ」を演奏する「オルガン」ってどんな楽器?

- 「トッカータとフーガ」3つの名演奏聴き比べ

さあ、「トッカータとフーガ」の世界へ Let’s go !

トッカータとフーガの魅力と人気の秘密を徹底分析

オリーブ、あの有名な「トッカータとフーガ」の話だね。オリーブはバッハに詳しいから楽しみにしているよ!

オリーブ、あの有名な「トッカータとフーガ」の話だね。オリーブはバッハに詳しいから楽しみにしているよ!

リカ、今日もよろしくね!

リカ、今日もよろしくね!

さて、小学生が替え歌を歌ってしまう、残念な時に「チャラリー」と思わず口ずさんでしまうこの曲は、音楽の父J.S.バッハが作曲したんだね。小学校の音楽室に肖像画が飾ってあったかな?懐かしいね。

お手本となる名演奏を一つ聴いてみようね。それから、「トッカータ」と「フーガ」の言葉の意味やみんなが好きな理由、作曲家J.S.バッハについて、作曲のエピソード…

などを解説するよ。

いいね!

いいね!

「トッカータとフーガ」の名演奏を聴いてみよう

リカ、今日最初に紹介する演奏は、ゴルトベルク変奏曲の時にも聴いた、オランダのNetherland Bach Society『ALL OF BACH』の中から、お手本となる名演奏を聴いてみましょう。

リカ、今日最初に紹介する演奏は、ゴルトベルク変奏曲の時にも聴いた、オランダのNetherland Bach Society『ALL OF BACH』の中から、お手本となる名演奏を聴いてみましょう。

この曲はとても有名で、映画にも使われているし、ゲームの中でもよく聞くよ。ディズニー映画の「ファンタジア」では、オーケストラが演奏しているよね。ゲームの「逆転裁判2」や「太鼓の達人」にもこの曲が入っているよ。

この曲はとても有名で、映画にも使われているし、ゲームの中でもよく聞くよ。ディズニー映画の「ファンタジア」では、オーケストラが演奏しているよね。ゲームの「逆転裁判2」や「太鼓の達人」にもこの曲が入っているよ。

そうね。オーケストラやバイオリン、もっとカジュアルに電子楽器でも演奏されるけれど、今日は本格的にオルガンの演奏よ。

そうね。オーケストラやバイオリン、もっとカジュアルに電子楽器でも演奏されるけれど、今日は本格的にオルガンの演奏よ。

へえ〜。楽しみです!

へえ〜。楽しみです!

TOCCATA AND FUGUE IN D MINOR BWV 565 by Leo van Doeselaar

St.Martin’s Church, Groningen

す、すごい。鳥肌立ってきた。

す、すごい。鳥肌立ってきた。

「トッカータ」と「フーガ」って何?

「トッカータ」って音楽の名前なのかな?「フーガ」は聞いたことがある。カエルの歌の「カノン」みたいな追いかけっこをする曲のことでしょ?

「トッカータ」って音楽の名前なのかな?「フーガ」は聞いたことがある。カエルの歌の「カノン」みたいな追いかけっこをする曲のことでしょ?

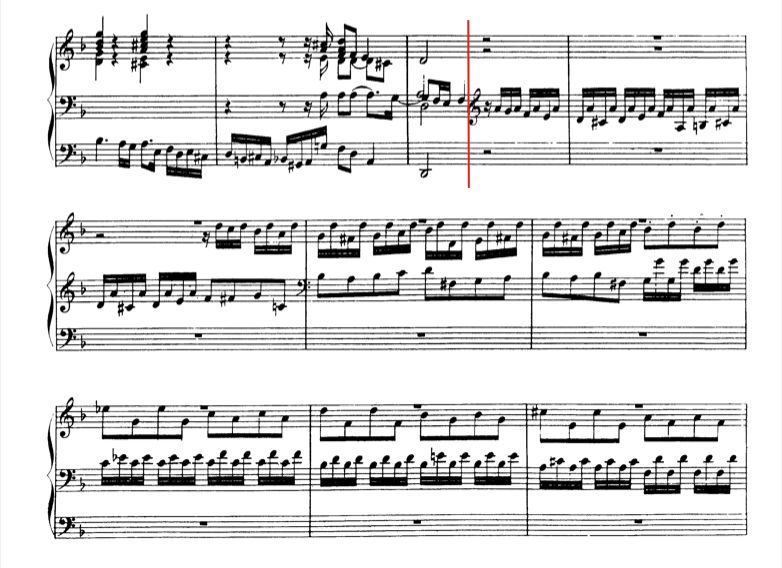

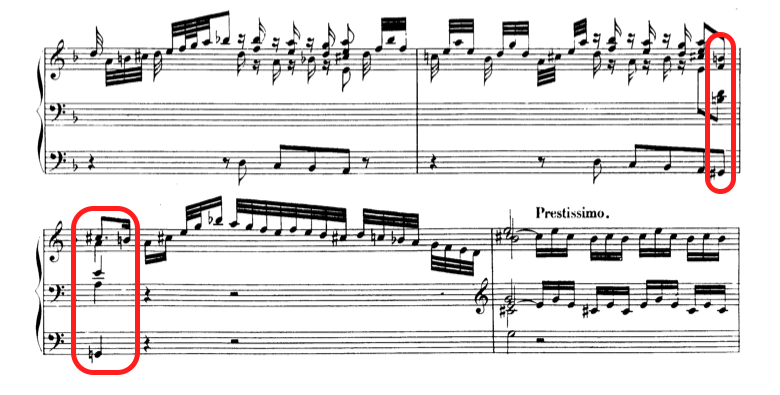

リカ、いい線いってるわ! フーガという言葉には「逃げる」という意味があって、対位法という高度な作曲技法の一つなのよ。後で楽譜も紹介するけど、この曲のフーガは、31小節目の3拍目、さっき見た動画だと2:44から始まるのがフーガの部分。

リカ、いい線いってるわ! フーガという言葉には「逃げる」という意味があって、対位法という高度な作曲技法の一つなのよ。後で楽譜も紹介するけど、この曲のフーガは、31小節目の3拍目、さっき見た動画だと2:44から始まるのがフーガの部分。

そこのところだけ、楽譜をみてみよう。

そこのところだけ、楽譜をみてみよう。

なるほど、フーガが低音部から始まって、33小節目で高音部が追いかけてくるね。少しアレンジされてるけど何度も似たテーマが出てくるね。カエルの歌の輪唱とは違うんだな。

リカ、いいところに気がついたね。

リカ、いいところに気がついたね。

よし!

よし!

そうそう、トッカータって何?

トッカータは楽器に「触れる」という意味のイタリア語なのよ。演奏家が演奏する前に、鍵盤楽器の音を即興曲で確かめたのが始まりなんですって。

トッカータは楽器に「触れる」という意味のイタリア語なのよ。演奏家が演奏する前に、鍵盤楽器の音を即興曲で確かめたのが始まりなんですって。

なるほど。そんなふうに即興から曲が生まれるんだね。

なるほど。そんなふうに即興から曲が生まれるんだね。

「トッカータとフーガ」みんなが好きな理由

「トッカータとフーガ」って本当に人気がある曲なのよね。ここからは、曲の中身を少しずつみていきましょう。

「トッカータとフーガ」って本当に人気がある曲なのよね。ここからは、曲の中身を少しずつみていきましょう。

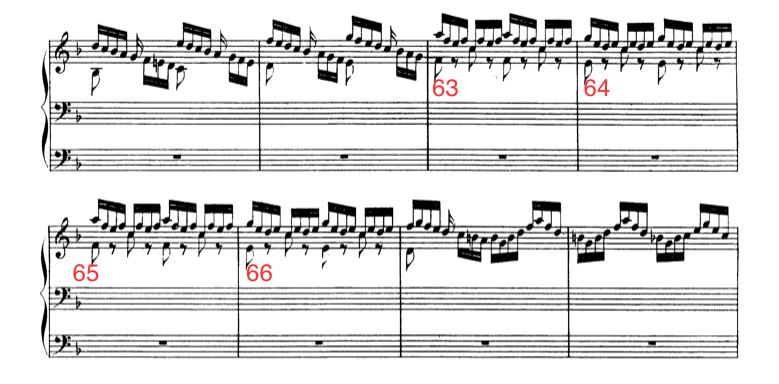

ではここで楽譜を紹介します。今日は「カントリーアン」※2というオンラインの無料楽譜からダウンロードしてみました。

転げ落ちていく感じ

私は、この曲はとても感情が揺さぶられる曲だと思うんだ。

私は、この曲はとても感情が揺さぶられる曲だと思うんだ。

短調だし、曲の始まりのところは、「Oh my God! 神様助けて!」って叫びたくなる。音がコロコロ落ちていく感じが、気持ちが落ち込んでいく様子を表しているわ。絶望感や悲しみに満ちている感じ。トッカータの速いリズムがそんな悲しみをもっと膨らませてくれるような。10小節4拍目〜11小節1拍目の和音「ド#ミソシ♭」も不気味な感じだしね。

最初の1分間の演奏が、本当に印象的よね。

最初の1分間の演奏が、本当に印象的よね。

楽譜と動画を見比べていたら、面白いことに気がついたよ、オリーブ。

楽譜と動画を見比べていたら、面白いことに気がついたよ、オリーブ。

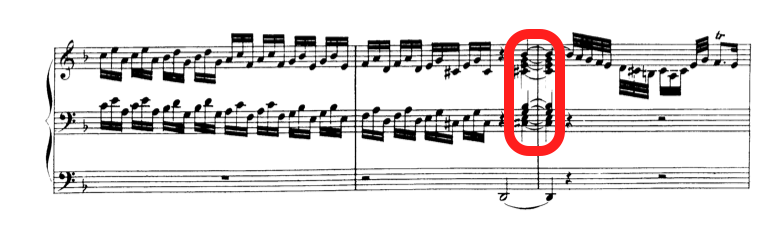

楽譜の2ページ目の15小節目に入るところにト音記号とヘ音記号が逆になっているところがあるね。動画だと1分15秒のところ。

左手はオルガンの一番上の段を使って「ララララ…」を弾いているけど、右手はオルガンの3段目で左手の「ラ」の音よりも低い音を弾いているんだね。腕が交差しているけど、これなら邪魔になることなくどんどん交差していける!

そう、よく気がついたわ!

そう、よく気がついたわ!

うん。オルガンにはどうして鍵盤が3段もあるのかって疑問だったけど、これで少しわかったよ。ここのところは、本当に音がどんどん落ちていくところ。

うん。オルガンにはどうして鍵盤が3段もあるのかって疑問だったけど、これで少しわかったよ。ここのところは、本当に音がどんどん落ちていくところ。

時々長調になって可愛らしい響き

音が落ちていくとまた昇って、時々明るい音になったり、可愛らしい音になることがあるね。

音が落ちていくとまた昇って、時々明るい音になったり、可愛らしい音になることがあるね。

そうね。とても効果的に長調に転調しているのは、暗い感じが続くトッカータの中でも、20小節4.5拍目から21小節1拍目(動画1:51)。

そうね。とても効果的に長調に転調しているのは、暗い感じが続くトッカータの中でも、20小節4.5拍目から21小節1拍目(動画1:51)。

そうそう、ここで、一休みする感じだよね。(笑)

そうそう、ここで、一休みする感じだよね。(笑)

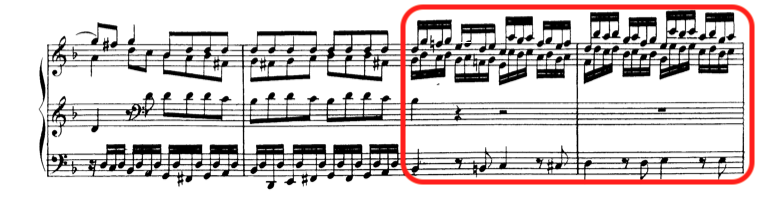

そして、フーガに入って、55小節(動画3:48)に入ると曲の感じが変化していく兆しがあるの、わかるかな?

そして、フーガに入って、55小節(動画3:48)に入ると曲の感じが変化していく兆しがあるの、わかるかな?

そうね。その前でベース(足鍵盤?)の騒々しさがあるんだけど、55小節から不思議な転調の繰り返しで昇っていく感じがあるね。螺旋階段を昇っているような、回転しながら空中に舞うような感じがする。

そうね。その前でベース(足鍵盤?)の騒々しさがあるんだけど、55小節から不思議な転調の繰り返しで昇っていく感じがあるね。螺旋階段を昇っているような、回転しながら空中に舞うような感じがする。

リカはとても良い感覚してるわね。

リカはとても良い感覚してるわね。

ありがとう。なんだか映像が浮かんできちゃう。

ありがとう。なんだか映像が浮かんできちゃう。

素晴らしいわ。そして、57小節(動画3:54)から、確かに長調になって58小節3拍目(動画3:58)からは落ち着きのある明るさになるわね。

素晴らしいわ。そして、57小節(動画3:54)から、確かに長調になって58小節3拍目(動画3:58)からは落ち着きのある明るさになるわね。

63小節(動画4:10)から66小節の終わりまでが、とっても可愛い感じだね。そして動画を見ていると、65小節(動画4:16)から両手がオルガンの1段目に移動して、違う音色になっているよね。

63小節(動画4:10)から66小節の終わりまでが、とっても可愛い感じだね。そして動画を見ていると、65小節(動画4:16)から両手がオルガンの1段目に移動して、違う音色になっているよね。

よく気付いたわ!その通り。音色はオルガンの「ストップ」という仕組みで変えることができるのよ。

よく気付いたわ!その通り。音色はオルガンの「ストップ」という仕組みで変えることができるのよ。

そういえば、動画の0:36のところで、鍵盤の左側にある取手みたいなものを押していたけど…

そういえば、動画の0:36のところで、鍵盤の左側にある取手みたいなものを押していたけど…

そう、鍵盤の両側にたくさんの取っ手があるよね。あれを引っ張ったり押したりして音色を調節しているの。取っ手のように見える部分が「ストップ」なのよ。

そう、鍵盤の両側にたくさんの取っ手があるよね。あれを引っ張ったり押したりして音色を調節しているの。取っ手のように見える部分が「ストップ」なのよ。

ピカルディ終止で救われた感じ

「トッカータとフーガ」は基本ニ短調なんだけど、激しく転調するところや、明るく長調になるところがあって、そういう変化が魅力だし、飽きずに聴けるところだね。

「トッカータとフーガ」は基本ニ短調なんだけど、激しく転調するところや、明るく長調になるところがあって、そういう変化が魅力だし、飽きずに聴けるところだね。

そう、その通りよ。

そう、その通りよ。

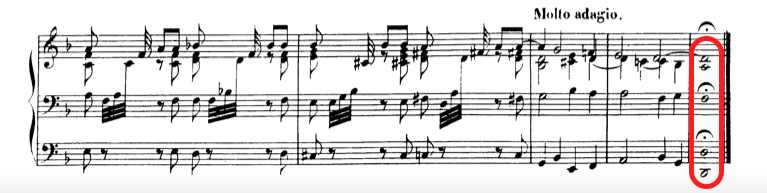

そしてもう一つ、バロック音楽の特徴でもある「ピカルディ終止」について教えるわね。

ピカルディ終止…終止ということは、終わり方のことだね。

ピカルディ終止…終止ということは、終わり方のことだね。

そう。終わり方、どう感じた?

そう。終わり方、どう感じた?

荘厳な感じで終わるよね。最後は明るい感じ、ゆっくりと長調で終わったね。それまで色々大変なことがあったけど、最後は救われたっていう感じ。神様が救ってくれたってことなのかな?

荘厳な感じで終わるよね。最後は明るい感じ、ゆっくりと長調で終わったね。それまで色々大変なことがあったけど、最後は救われたっていう感じ。神様が救ってくれたってことなのかな?

う〜ん、教会のオルガンの魔法かもしれないわね。本当。

う〜ん、教会のオルガンの魔法かもしれないわね。本当。

神様が最後に救ってくれた感じ。それがピカルディ終止よ。

楽譜を見てみると、最後はファとラとレの和音で終わっているね。

何も臨時記号がついていないから、これはへ長調で終わっているっていうこと?

何も臨時記号がついていないから、これはへ長調で終わっているっていうこと?

その通り。ニ短調とへ長調のような関係を「平行調」と言うの。

その通り。ニ短調とへ長調のような関係を「平行調」と言うの。

なるほど。平行調の長調で終わっていることが、ピカルディ終止なのかな?

なるほど。平行調の長調で終わっていることが、ピカルディ終止なのかな?

正解よ!

正解よ!

いつ頃作られた曲なの?

「トッカータとフーガ」はいつ頃作られた曲なのかな?

「トッカータとフーガ」はいつ頃作られた曲なのかな?

「トッカータとフーガ」は18世紀初頭に作られたと言われているわね。はっきりとしたことはわかっていないのよ。

「トッカータとフーガ」は18世紀初頭に作られたと言われているわね。はっきりとしたことはわかっていないのよ。

ふ〜ん。

ふ〜ん。

作曲はあの偉大なJ.S.バッハ

作曲したのは、J.S.バッハよね。「ゴルトベルク変奏曲」も素晴らしいけど、この「トッカータとフーガ」も、J.S.バッハの才能が満ち溢れている感じだね。

作曲したのは、J.S.バッハよね。「ゴルトベルク変奏曲」も素晴らしいけど、この「トッカータとフーガ」も、J.S.バッハの才能が満ち溢れている感じだね。

本当にそうね。

本当にそうね。

作曲の背景と有名なエピソード

J.S.バッハは1685年生まれなの。この曲が作られたのはバッハが20歳位の頃と言われているのよ。

J.S.バッハは1685年生まれなの。この曲が作られたのはバッハが20歳位の頃と言われているのよ。

へえ〜。1705年ごろっていうことだね。

へえ〜。1705年ごろっていうことだね。

有名なエピソードがあるから紹介するわ。

有名なエピソードがあるから紹介するわ。

バッハが敬愛したブクステフーデ

バッハより大分年上の人なのだけど、当時オルガンの達人で作曲家のブスクテフーデという人がいたの。バッハはこの作曲家にとても憧れていたのよ。

バッハより大分年上の人なのだけど、当時オルガンの達人で作曲家のブスクテフーデという人がいたの。バッハはこの作曲家にとても憧れていたのよ。

ブスクテフーデ?

ブスクテフーデ?

ゴルトベルク変奏曲でも参照したフォルケルさんの著書『バッハの生涯と芸術』にはこう書いてあるわ。

ゴルトベルク変奏曲でも参照したフォルケルさんの著書『バッハの生涯と芸術』にはこう書いてあるわ。

”彼がどのような事情でリューネブルクからヴァイマルに移ったのかは、知られていない。しかし彼が1703年、即ち丁度18歳の時、ヴァイマルの宮廷楽士になったことは確かである。しかし彼はその翌年にはもう、その地位をアルンシュタットの新教会のオルガニストの地位と取り換えた。おそらく、ヴァイオリン演奏のために傭われていたヴァイマルより、自分の好きなオルガン演奏に、より専心することができるためであったろう。この地で彼は、当時の有名なオルガニストの作品を、彼の立場で入手できる限り数多く、最大の熱心さで、作曲のために、またオルガン演奏法のために利用し始め、さらに自分の知識欲を満足させるため、リューベックまで徒歩旅行をしたくらいである。かねがねオルガン曲作曲者として知っていたその地の聖母教会のオルガニスト、ディードリヒ・ブスクテフーデのオルガン演奏ぶりにも接したかったのである。そのころ非常に有名で、実際に熟練したこのオルガニストの演奏を、彼はまる3ヶ月近くも、ひそかに傾聴しつづけ、いろいろと知見を拡めて、アルンシュタットへ帰った。” 引用:『バッハの生涯と芸術』岩波文庫

ブスクテフーデの演奏技術を学ぶために旅に出たんだね。バッハは勉強熱心だなあ。

ブスクテフーデの演奏技術を学ぶために旅に出たんだね。バッハは勉強熱心だなあ。

そして、この頃『トッカータとフーガ』が作曲されたと言われているのよ。

そして、この頃『トッカータとフーガ』が作曲されたと言われているのよ。

なるほど〜。

なるほど〜。

オルガン奏者バッハ

オルガンは教会にあって、そこに行かないと弾けないのよね。だから尊いんだ。

オルガンは教会にあって、そこに行かないと弾けないのよね。だから尊いんだ。

その通り。だからオルガニストの地位をめぐって、当時はさまざまな条件の提示や駆引があったのだと思うわ。バッハは、あちこちの教会から引っ張りだこだったのよ。

その通り。だからオルガニストの地位をめぐって、当時はさまざまな条件の提示や駆引があったのだと思うわ。バッハは、あちこちの教会から引っ張りだこだったのよ。

リカが言うようにバッハはとても熱心で優秀だったから、オルガンの演奏を通して新しいことを色々試そうとしていたの。

1708年に再びヴァイマルに旅をして、その土地の権力者、大公の前で演奏したの。その演奏が評価されたことがきっかけで、バッハはついに宮廷オルガニストの地位を獲得したのよ。正確に言うと、オルガニスト兼宮廷楽士。宮廷楽士としては、ヴァイオリンやクラヴィーア(※1)も演奏したの。収入も2倍ほどになったそうよ。

さすがだね〜。

さすがだね〜。

その頃のバッハの貪欲さや目まぐるしさが、きっと『トッカータとフーガ』にも反映されているわね。

その頃のバッハの貪欲さや目まぐるしさが、きっと『トッカータとフーガ』にも反映されているわね。

そうだね。だから心に迫ってくるものがあるんだね。

そうだね。だから心に迫ってくるものがあるんだね。

※1クラヴィーア:クラヴィコードやチェンバロなどの鍵盤楽器の総称。

どんな場面が目に浮かぶ?

作曲当時のバッハの活躍ぶりを聞いた後に浮かぶのは、目まぐるしくて忙しい、アップダウンがある彼の日常や人生…ってところかな?

作曲当時のバッハの活躍ぶりを聞いた後に浮かぶのは、目まぐるしくて忙しい、アップダウンがある彼の日常や人生…ってところかな?

時々報われて、楽しくて甘〜い時間があって。最後に「生きていて良かった」って思える、っていうか…

リカ、なかなか良い感性してるわね!

リカ、なかなか良い感性してるわね!

「トッカータとフーガ」を演奏する「オルガン」ってどんな楽器?

オルガンってとっても魅力的な楽器よね。もっと詳しく知りたいな。

オルガンってとっても魅力的な楽器よね。もっと詳しく知りたいな。

そうね。ヨーロッパの教会にあるオルガンを訪ねてみましょう。楽譜の紹介もするわ。

そうね。ヨーロッパの教会にあるオルガンを訪ねてみましょう。楽譜の紹介もするわ。

楽しみ!

楽しみ!

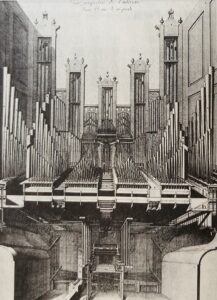

教会にあるパイプオルガンのこと

オルガンは一つ一つの違う音色や音高を持った、たくさんのパイプに、空気を送り込んで音を出す楽器なのよ。

オルガンは一つ一つの違う音色や音高を持った、たくさんのパイプに、空気を送り込んで音を出す楽器なのよ。

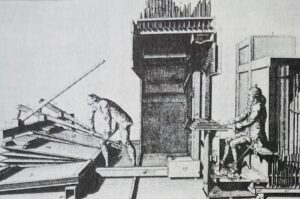

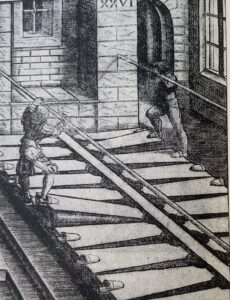

18世紀に描かれた説明図を見てみましょう。

空気を送るための”ふいご”は、今は電気で空気を送れるようになっているわ。

続けて本に書かれた文章を紹介するわね。

“この空気は送風菅によって、右の方に導かれる。

中間部および右端には大小、とりどりの形のパイプが無数に並んでいる。あるパイプはプリンシパル菅と呼ばれ、真っ直ぐの形をして透明な音を出す。あるパイプはトランペット菅と呼ばれ、その名のようにトランペットふうの鋭い音を発する。真直の菅状のもの、ジョウゴのような形のもの、蓋がかぶせてあるもの、木製の箱型のもの、菅内にクラリネットについているような舌(リード)を付したもの、さまざまであり、しかも同じ系列のものが高い音から低い音まで音高をかえて、約五オクターヴにわたって一通りそろっているから、大型オルガンになると七千本から一万本ものパイプをもつことになる。さて、右側のオルガン奏者は演奏台に備えられた手鍵盤(一段から七段のものまである)に加えて、足で操作するペダル(足鍵盤)、また手鍵盤の左右にとり付けられたストップ(音栓、スイッチ)を縦横に駆使することによって、必要とする音高と音色とをもった特定のパイプの底部を開き、そこに空気を送りこみ、音を発するのである。

そのため、オルガン奏者はたった一人で、百人に近い大オーケストラに匹敵する広い音域と多彩な音色とをもった音楽を演奏することが可能とされる。オルガンが、人類のもちえた最大の楽器とたたえられるのも当然である。”※2

※3引用:『バロック音楽』皆川達夫著 講談社学術文庫

へえ〜 パイプの数が七千から一万本もあるんだね。ふいごを担当している人は、とても大変だっただろうね。人類のもちえた最大の楽器かあ。すごいね。これが17世紀には既にあったなんて。

へえ〜 パイプの数が七千から一万本もあるんだね。ふいごを担当している人は、とても大変だっただろうね。人類のもちえた最大の楽器かあ。すごいね。これが17世紀には既にあったなんて。

そうね。

そうね。

こんなにたくさんの音が出せるのだから、バッハとしては色々試してみたくなるわよね。

教会や宮廷のオルガニストになると、この楽器が好きなだけ使えるわけね。宮廷楽士だったバッハは宮廷全体の音楽プロデューサーだったんだね。

教会や宮廷のオルガニストになると、この楽器が好きなだけ使えるわけね。宮廷楽士だったバッハは宮廷全体の音楽プロデューサーだったんだね。

ヨーロッパの由緒あるオルガンを訪ねてみよう

こんな巨大な楽器だから、建物の外に持ち出すことができず、建物に備え付けられているのよね。だから一つ一つのオルガンが手作りのオーダーメイドだったというわけ。

こんな巨大な楽器だから、建物の外に持ち出すことができず、建物に備え付けられているのよね。だから一つ一つのオルガンが手作りのオーダーメイドだったというわけ。

おお!これは、オリーブが好きな楽器制作にまつわる話だね。

おお!これは、オリーブが好きな楽器制作にまつわる話だね。

そうなのよ。リカ、じゃあ今から由緒あるオルガンがある、ヨーロッパの教会へ旅に出ましょう。

そうなのよ。リカ、じゃあ今から由緒あるオルガンがある、ヨーロッパの教会へ旅に出ましょう。

やったー!

やったー!

ドイツとオランダに行くわよ!

ドイツとオランダに行くわよ!

フライベルク 聖マリア大聖堂 ドイツ フライベルク

Untermarkt 1, 09599 Freiberg, ドイツ

ドイツの東側、チェコの国境に近いフライベルクにやってきました!フライベルクとフライブルクを間違えないようにしないとね。

ドイツの東側、チェコの国境に近いフライベルクにやってきました!フライベルクとフライブルクを間違えないようにしないとね。

そうね。フライベルクはドレスデンの西に位置する小さな街なの。

そうね。フライベルクはドレスデンの西に位置する小さな街なの。

この聖マリア大聖堂のオルガンは1714年に完成していて、当時のまま残っているのよ。

製作者ゴットフリート・ジルバーマン(1683−1753)は46ものオルガンを製作したそうよ。フライベルクがあるザクセン地方には31のジルバーマン・オルガンが残されているの。

わあ〜!!ジルバーマン・オルガン、有名だよね。ゴットフリート・ジルバーマンはバッハと同じ頃に生きた人だね。

わあ〜!!ジルバーマン・オルガン、有名だよね。ゴットフリート・ジルバーマンはバッハと同じ頃に生きた人だね。

そうね。

そうね。

ドイツのオルガンは、宗教改革以降独自に発展してきたのよ。このオルガン文化を後世に伝えるために、今もオルガン建造家になるための職業訓練制度や、音楽大学の教会音楽科があるのよ。UNESCOの無形文化遺産にも登録されているの。

なるほど。ドイツは職人さんを大切にする国というイメージがあるよ。

なるほど。ドイツは職人さんを大切にする国というイメージがあるよ。

聖ヤコビ教会 ドイツ ハンブルク

Jakobikirchhof 22, 20095 Hamburg, ドイツ

北ドイツのハンブルクだね!聖ヤコビ教会。

北ドイツのハンブルクだね!聖ヤコビ教会。

製作者はアルプ・シュニットガーで、北ドイツ型の現存する最大のバロック式オルガンなのよ。1693年のイースターに初めてお披露目されたの。

製作者はアルプ・シュニットガーで、北ドイツ型の現存する最大のバロック式オルガンなのよ。1693年のイースターに初めてお披露目されたの。

1693年?すごい、今でもキラキラしてるね。

1693年?すごい、今でもキラキラしてるね。

第二次大戦の時は、戦禍を逃れるために、分解して別の場所に移されて保護されたの。復元されて再び演奏されたのは1992年だったのよ。

第二次大戦の時は、戦禍を逃れるために、分解して別の場所に移されて保護されたの。復元されて再び演奏されたのは1992年だったのよ。

分解して保護したんだね。残されて本当に良かった。

分解して保護したんだね。残されて本当に良かった。

毎週木曜日の12時から無料オルガンツアー、午後4時半から30分のオルガン演奏が楽しめるそうよ。夏のオルガンコンサートでは、世界的に有名なオルガニストが演奏を披露するそうよ。

毎週木曜日の12時から無料オルガンツアー、午後4時半から30分のオルガン演奏が楽しめるそうよ。夏のオルガンコンサートでは、世界的に有名なオルガニストが演奏を披露するそうよ。

いいね〜。

いいね〜。

フローニンゲン マティニ教会 オランダ

ハンブルクから西へ向かってオランダに行きましょう。

ハンブルクから西へ向かってオランダに行きましょう。

オランダとバロック音楽には深い関係があるみたいだね。

オランダとバロック音楽には深い関係があるみたいだね。

Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen, オランダ

そうなの。北ドイツ・オランダ・ベルギーにまたがるフランドル地方では、ルネサンス時代からジョスカン・デ・プレなどのフランドル楽派と呼ばれる作曲家たちが活躍したのよ。

そうなの。北ドイツ・オランダ・ベルギーにまたがるフランドル地方では、ルネサンス時代からジョスカン・デ・プレなどのフランドル楽派と呼ばれる作曲家たちが活躍したのよ。

へえ〜。バロックより前の時代だね。

へえ〜。バロックより前の時代だね。

そうね。最初に聞いた 演奏を覚えている?

そうね。最初に聞いた 演奏を覚えている?

レオ(Leo van Doeselaar)さんは、ここで演奏したのよ。

https://www.youtube.com/watch?v=Pi0IuyTS_ic&t=10s

わあ〜、ここで演奏したんだね。

わあ〜、ここで演奏したんだね。

この教会には2台のオルガンがあるの。メインオルガンがとても有名で、世界中から愛好家が訪れるそうよ。オルガンの建設は1480年ごろに始まって、アルプ・シュニットガーをはじめ、後世の人たちに受け継がれて拡大していったの。

この教会には2台のオルガンがあるの。メインオルガンがとても有名で、世界中から愛好家が訪れるそうよ。オルガンの建設は1480年ごろに始まって、アルプ・シュニットガーをはじめ、後世の人たちに受け継がれて拡大していったの。

ここでもアルプ・シュニットガーが活躍したんだね。

ここでもアルプ・シュニットガーが活躍したんだね。

聖バフォ教会 オランダ

Grote Markt 22, 2011 RD Haarlem, オランダ

これは、斬新なデザインだね。

これは、斬新なデザインだね。

このオルガンは、ドイツ出身のオルガン建造家クリスティアン・ミュラーによって、1738年に作られたのよ。ミュラー・オルガンと言われているわ。

このオルガンは、ドイツ出身のオルガン建造家クリスティアン・ミュラーによって、1738年に作られたのよ。ミュラー・オルガンと言われているわ。

1740年と1750年にイギリスからG.F.ヘンデルが演奏に来たんだって。1766年には当時10歳のモーツァルトも演奏したんだね。

1740年と1750年にイギリスからG.F.ヘンデルが演奏に来たんだって。1766年には当時10歳のモーツァルトも演奏したんだね。

もう、すっかりオルガンのとりこになっちゃったな。本場に行ってみたい。

オルガンは足鍵盤を使う

オルガンの足鍵盤って、どんな音を担当していると思う?

オルガンの足鍵盤って、どんな音を担当していると思う?

Bass(バス)でしょ?

Bass(バス)でしょ?

正解!一番低い音を担当しているの。楽譜でもヘ音記号が使われているわね。低い音のパイプの長さはどれくらいだと思う?

正解!一番低い音を担当しているの。楽譜でもヘ音記号が使われているわね。低い音のパイプの長さはどれくらいだと思う?

う〜ん、教会の天井は高いよね、何メートルかな?低い音は長さが長い印象があるよ。

う〜ん、教会の天井は高いよね、何メートルかな?低い音は長さが長い印象があるよ。

そうね。ピッコロは短くて高い音が出るし、コントラバスは長くて低い音が出るわね。身長が高い人は声が低いのよ。リカがいう通り!長さと音の高低は関係があるの。

そうね。ピッコロは短くて高い音が出るし、コントラバスは長くて低い音が出るわね。身長が高い人は声が低いのよ。リカがいう通り!長さと音の高低は関係があるの。

一番低い音のパイプの長さは10から20メートルにもなるそうよ。

すごい。そんなに長いパイプを支える建物も相当頑丈なんだね。

すごい。そんなに長いパイプを支える建物も相当頑丈なんだね。

いや〜、ドイツとオランダへの旅、楽しくて、とっても勉強になりました!

トッカータとフーガのオルガン用楽譜

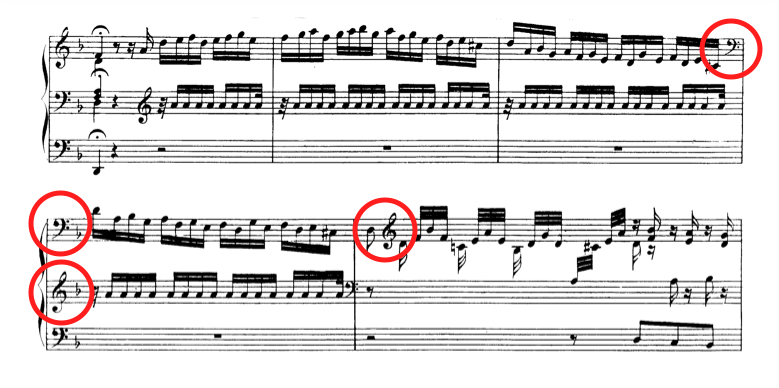

楽譜のことを見てみるわよ。オルガン用の楽譜には、足鍵盤のパートが書いてあるのが特徴ね。日本で手に入る楽譜は少ないわ。

楽譜のことを見てみるわよ。オルガン用の楽譜には、足鍵盤のパートが書いてあるのが特徴ね。日本で手に入る楽譜は少ないわ。

うん。紙の楽譜は貴重だね。

うん。紙の楽譜は貴重だね。

オルガン用の紙の楽譜を3つ紹介するわね。

オルガン用の紙の楽譜を3つ紹介するわね。

一つは、ドイツのライプツィヒやロンドン、ニューヨークに拠点を持つEDITION PETERS社の楽譜

2つ目は、ニューヨークに拠点を持つG.Schirmer, Inc.の楽譜。

3つ目は、日本の日本楽譜出版社の楽譜よ。

表紙のデザインがどれもレトロでいいね。

表紙のデザインがどれもレトロでいいね。

初めにも紹介した、ダウンロードができる楽譜はこれ「カントリーアン」よ。

初めにも紹介した、ダウンロードができる楽譜はこれ「カントリーアン」よ。

「トッカータとフーガ」3つの名演奏聴き比べ

これから、3つの名演奏を聴き比べてみましょう。

これから、3つの名演奏を聴き比べてみましょう。

今回は次の3人の演奏を紹介するわ。

- ヘルムート・ヴァルヒャ(Helmut Walcha)

- 塚谷水無子

- レオ・ファン・ドゥーセラール(Loe van Doeselaar)

ひとつずつ聴いていきましょう。

いいね!

いいね!

ヘルムート・ヴァルヒャ

オリーブ:ヘルムート・ヴァルヒャ(Helmut Walcha 1907-1991) さんは、ドイツ・ライプツィヒで活躍したオルガン・チェンバロ奏者なの。1947〜71年にかけて『バッハ・オルガン作品全集』という演奏の録音を残したのよ。バッハ鍵盤楽器演奏では20世紀最高の権威とも言われているの。これは1956年、オランダ アルクマール聖ローレンス教会での録音なのよ。

聖ローレンス教会公式サイト

バッハに敬意を表していたんだね。とても丁寧な演奏だと思う。

バッハに敬意を表していたんだね。とても丁寧な演奏だと思う。

塚谷水無子

次は日本人の塚谷水無子さんの演奏よ。この演奏で使われているのは、さっき紹介した聖バフォ教会のパイプオルガンなのよ。

次は日本人の塚谷水無子さんの演奏よ。この演奏で使われているのは、さっき紹介した聖バフォ教会のパイプオルガンなのよ。

あ〜、あの斬新なデザインの…ヘンデルやモーツァルトも演奏したというオルガンね。録音でも教会の中の残響が聞こえてくるね。塚谷さんはそれを大事にしているみたい。

あ〜、あの斬新なデザインの…ヘンデルやモーツァルトも演奏したというオルガンね。録音でも教会の中の残響が聞こえてくるね。塚谷さんはそれを大事にしているみたい。

本当にそうね。

本当にそうね。

塚谷水無子さんは東京藝術大学卒業後、オランダやフランスの音楽院で学んだオルガニストなのよ。

ケンバニストっていう新たなジャンルを作った人というイメージだったけど、古典もしっかり学んだ人なんだね。尊敬します。

ケンバニストっていう新たなジャンルを作った人というイメージだったけど、古典もしっかり学んだ人なんだね。尊敬します。

CDに収録されているのよ。『愛と祈りのパイプオルガン』も聴いてみてね。

CDに収録されているのよ。『愛と祈りのパイプオルガン』も聴いてみてね。

レオ・ファン・ドゥーセラール

テンポやリズム、間の取り方は演奏家それぞれなんだね。

テンポやリズム、間の取り方は演奏家それぞれなんだね。

バロック音楽は、本当に演奏家が自由に演奏できる音楽なのよ。

バロック音楽は、本当に演奏家が自由に演奏できる音楽なのよ。

次は、最初にも聴いたけど、もう一度レオ・ファン・ドゥーセラールさんの演奏を聞いてみましょう。

レオ・ファン・ドゥーセラール (Leo van Doeselaar 1954-) さんは、オランダのオルガン奏者であり指揮者でもあるのよ。

フローニンゲン マティーニ教会での録音だね。この演奏が一番好きだな。迫力があって感情に訴えてくる演奏だと思う。コロコロ転げ落ちていく感じや、可愛らしい長調のところ、ギャップがあってとても好き。音の鋭さがある感じ。

フローニンゲン マティーニ教会での録音だね。この演奏が一番好きだな。迫力があって感情に訴えてくる演奏だと思う。コロコロ転げ落ちていく感じや、可愛らしい長調のところ、ギャップがあってとても好き。音の鋭さがある感じ。

TOCCATA AND FUGUE IN D MINOR

BWV 565 by Leo van Doeselaar

St.Martin’s Church, Groningen

まとめ

バッハの『トッカータとフーガ』をオルガン演奏で聴いてみたけど、どうだった?

バッハの『トッカータとフーガ』をオルガン演奏で聴いてみたけど、どうだった?

沢山勉強できたよ、オリーブ。ありがとう。ここで復習するね。

沢山勉強できたよ、オリーブ。ありがとう。ここで復習するね。

トッカータは即興曲、フーガには逃げるっていう意味があったよね。

『トッカータとフーガ』は宗教曲じゃないのに、人の運命とか幸せとか神様の救いとかを感じる曲だね。教会のオルガンの独特な音と、楽器の巨大さや音の複雑さから、人間の力を超えた神様の存在を感じる。足鍵盤の低音がとっても気に入ったよ。

リカはバロック音楽をよく理解しているわね。バロック音楽にはバスパートを大切にする考え方があるのよ。またこれについては別の機会に話そうね。

リカはバロック音楽をよく理解しているわね。バロック音楽にはバスパートを大切にする考え方があるのよ。またこれについては別の機会に話そうね。

なんだか面白そうだね。この曲は短調だから、時々長調になるところがキラッと光っているのがいいよね。

なんだか面白そうだね。この曲は短調だから、時々長調になるところがキラッと光っているのがいいよね。

そうね。最後はピカルディ終止で終わっていたわね。

そうね。最後はピカルディ終止で終わっていたわね。

そうそう、神様に救われた感じだった。

そうそう、神様に救われた感じだった。

バッハが若い頃にブスクテフーデの音楽から影響を受けたことが、この曲に激しさをプラスしていると思う。バッハはとても貪欲で勉強熱心な人だったよね。

ヨーロッパには、ドイツやオランダにバロック時代に作られたオルガンが残っていたわね。

ヨーロッパには、ドイツやオランダにバロック時代に作られたオルガンが残っていたわね。

本当に。大切にされていてオルガニストの憧れとなっているんだね。足鍵盤の低い音は太くて長いパイプから出るんだよね。

本当に。大切にされていてオルガニストの憧れとなっているんだね。足鍵盤の低い音は太くて長いパイプから出るんだよね。

そうね。

そうね。

『トッカータとフーガ』の楽譜、オルガン用は足鍵盤のパートが書いてあるかどうかを確かめて買ってね。

そうだね。ダウンロードが便利かな。

そうだね。ダウンロードが便利かな。

名演奏を聴いたね。どれもよかったけれど、私はレオ・ファン・ドゥーセラールさんの演奏が大好き。日本人の塚谷水無子さんもオランダで頑張ってほしいな。

そうね。

そうね。

いつかドイツやオランダに行って、『トッカータとフーガ』の生演奏を聴いてみたいな〜。

いつかドイツやオランダに行って、『トッカータとフーガ』の生演奏を聴いてみたいな〜。